- Startseite

- Über uns

- Die Mitglieder

- Der kleine Schützen- Knigge

- Chronologie

- Mitglied werden

- Terminplan

- Neuigkeiten

- Die Bruderschaft

- Schutzpatrone

- Login

- Linkliste

- Gästebuch

- Kontakt

- Impressum

- Fotos

- Die Karawane 1999

- Bundesfest in Mayen 1999

- Bundesfest 2012

- Bundesfest 2017 in Heinsberg

- Bundesfest 2018 Xanten

- Neujahrskegeln 2002

- Christoph Brenger- Krönung 2003

- Ball der Könige (IGDS)2004

- Ball der Könige (IGDS) 2018

- Bundesköniginnentag in Simmerrath 2004

- Historischer Festumzug in Mettmann 2004

- Titularfest 1998

- Titularfest 2005

- Titularfest 2012

- Titularfest 2016

- Titularfest 2018

- Titularfest 2019

- Titularfest 2020

- Kompanietour an die Mosel 2005

- Kompanietour 2013

- Kompanietour 2016

- Pokalschießen 2002

- Pokalschießen 2004

- Pokalschießen 2005

- Pokalschießen 2006

- Pokalschießen 2007

- Pokalschießen 2008

- Pokalschießen 2011

- Pokalschießen 2012

- Pokalschießen 2013

- Pokalschießen 2015

- Pokalschießen 2016

- Pokalschießen 2017

- Pokalschießen 2018

- Pokalschießen 2019

- Pokalschießen 2024

- Pokalschießen 2025

- Kompaniefest 1999

- Kompaniefest 1998

- Kompaniefest 2003

- Kompaniefest 2004

- Kompaniefest 2005

- Kompaniefest 2006

- Kompaniefest 2009

- Kompaniefest 2010

- Kompaniefest 2011

- Kompaniefest 2015

- Kompaniefest 2016

- Kompaniefest 2017

- Kompaniefest 2018

- Kompaniefest 2019

- Kompaniefest 2022

- Kompaniefest 2025

- Schützenfest 1998

- Schützenfest 2002

- Schützenfest 2004

- Schützenfest 2005

- Schützenfest 2007

- Schützenfest 2012

- Schützenfest 2015

- Schützenfest 2016

- Schützenfest 2017

- Schützenfest 2018

- Schützenfest 2019

- Schützenfest 2024

- Schützenfest 2025

- Düsseldorf Fischmarkt 2015

- IGDS 2015

- IGDS 2018

- Wandertag 2015

- Wandertag 2017

- Ralf`s Geb./Komp-vers./Fußball EM2016

- Jägerolympiade 2018

- Jägerolympiade 2019

- Jägerolympiade 2025

- Königin 19/20 Geburtstagsfeier

- Adventsfeier 2018

- Adventsfeier 2021

- Adventsfeier 2024

- Michael John 50J.

- Kunterbunt

- Karneval 2020

- Coronajahr 2020

- Diashow2022

- Wandertag 2022

- Jägerglühen 2024

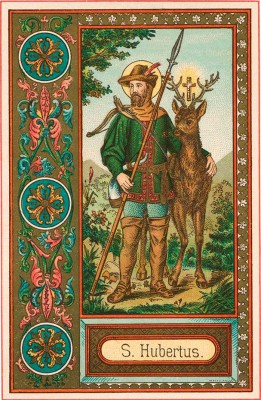

Hubertus von Lüttich (französisch Hubert de Liège; * um 655 in Toulouse; † 30. Mai 727 der Überlieferung nach im heutigen Tervuren bei Brüssel, Belgien) war Bischof von Maastricht und Lüttich. Er wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Sein Gedenktag ist der 3. November.

Der hl. Hubertus gehört mit den hll. Antonius, Quirinus und Cornelius zu den sogenannten „vier heiligen Marschällen Gottes“ und wird mancherorts auch zu den vierzehn Nothelfern gerechnet.

Sein Attribut ist ein Hirsch mit einem Kruzifix im Geweih.

Hubertus lebte als Pfalzgraf am Hof Theoderichs III. in Paris, später in Metz am Hofe Pippins des Mittleren, mit dem er wohl verwandt war. Nach dem Tod seiner Frau ging Hubertus als Einsiedler in die Wälder der Ardennen, wo er apostolisch tätig war. 705 wurde er Bischof von Tongern-Maastricht. 716 verlegte er seinen Bischofssitz nach Lüttich. Er ließ dort die Lambertuskathedrale erbauen und galt als fürsorglicher Wohltäter.

Die Reliquien des heiligen Hubertus wurden am 3. November 743 erhoben. 825 wurden sie in die damalige Abteikirche nach Andagium, heute Saint-Hubert, in den Ardennen übertragen. Im Mittelalter war Saint-Hubert ein Wallfahrtsort. Seit der Zeit der Französischen Revolution sind die Reliquien des hl. Hubertus jedoch unauffindbar.

Im Christentum wird dem Schutzpatron der Jäger, im Mittelalter war dies – und ist es vor allem in Österreich und Bayern weiterhin – der Heilige Eustachius († um 118), die in verschiedenen Versionen überlieferte Hirschlegende zugeschrieben, wonach der Heilige an einem Karfreitag auf der Jagd beim Anblick eines prächtigen Hirsches mit einem Kruzifix zwischen den Sprossen des Geweihs bekehrt wurde. Ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde sie zunehmend auf den Heiligen Hubertus († 727) übertragen, obwohl dieser eigentlich kein Jäger war. Eine erste Erwähnung in Bezug auf Hubertus findet sich um 1440 bei der Stiftung des Hubertusordens durch Herzog Gerhard II. von Jülich und Berg. Er ehrte damit die Bemühungen des Heiligen zur Christianisierung der Ardennen, wo der heidnische Kult um Diana, der antiken Schutzgöttin der Jagd, noch Bestand hatte.

Einer Version nach ließ er sich nach der Erscheinung eines Kruzifixes im Geweih eines gejagten Hirsches taufen und schwor der Jagd ab und wurde vom leidenschaftlichen Jäger zum Nichtjäger. Andere Quellen berichten, der vorher als brutal und zügellos geschilderte Hubertus habe sich nach der Erscheinung vom „wilden Heiden“ zum christlich-gemäßigten Jäger gewandelt. Christlichen Jägern gilt die Hirschlegende seither als Vorbild der Mäßigung und Ansporn zur waidgerechten Jagd gemäß der waidmännischen Losung: den Schöpfer im Geschöpfe ehr[en], wie sie Oskar von Riesenthal in seinem Lied „Waidmannsheil“ (1880) formulierte.

Neben der Eustachius-Legende, die Hubertus hier direkt beerbt, verweist die Geschichte im christlichen Kontext auf das Damaskuserlebnis des Paulus. Die Ursprünge des Motivs finden sich in der buddhistischen Legende um den Mönch Mahinda, der den Buddhismus in Sri Lanka begründete. Hier ist es der König Devanampiya, der auf der Jagd einem Hirsch oder dem Mönch selbst begegnet, um daraufhin zum Buddhismus zu konvertieren.

Der heilige Hubertus wird gemeinhin als Schutzpatron der Jagd angesehen, von vielen aber auch als der erste Jagdgegner, weil er sich nach der Legende nach der Hirscherscheinung gänzlich von der Jagd losgesagt hat. Außerdem gilt er als Patron der Hunde und als Helfer gegen Tollwut, der Schützen und Schützenbruderschaften, der Kürschner, Metzger, der Metallbearbeiter, Büchsenmacher, Optiker, Mathematiker und Hersteller von mathematischen Geräten.

Dem Gedächtnis des Heiligen widmete man Bauwerke wie die Hubertuswarte, die Hubertusburg, das Schloss Hubertusstock sowie zahlreiche Hubertuskirchen oder Hubertusbrunnen.

Neben dem Hubertustag, dessen Datum am 3. November sich von dem der Erhebung der Reliquien am der Erhebung der Reliquien am 3. November des Jahres 743 ableitet, wird regional auch der Todestag des Heiligen, der 30. Mai, gefeiert. Am Hubertustag finden alljährlich große Hubertusjagden statt, oft verbunden mit der Feier von Hubertusmessen.

Am Hubertustag gesegnetes Salz, Brot und Wasser sollte gegen Hundebisse schützen, außerdem sollten auch die Hunde selbst dadurch vor Tollwut geschützt werden. Es wurden Hubertusschlüssel zur Behandlung und Vorbeugung gegen Tollwut verwendet.

Obwohl Hubertus von Lüttich nicht im Evangelischen Namenkalender geführt wird, kann der Hubertustag aufgrund seiner hohen traditionellen Bedeutung auch mit einem evangelischen oder ökumenischen Gottesdienst gefeiert werden.

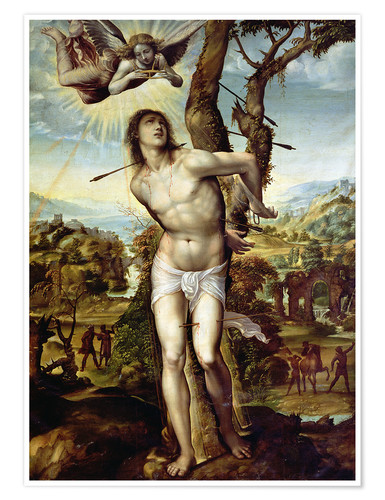

Sebastian (* in Mailand oder Narbonne; † um 288 in Rom) war ein römischer Soldat. Er wird seit dem 4. Jahrhundert als Märtyrer und Heiliger in der katholischen und den orthodoxen Kirchen verehrt. Auch die evangelische Kirche in Deutschland erinnert an ihn.

Leben

Seine Jugend verbrachte Sebastian in Mailand und wurde wegen seines guten Benehmens zum Offizier der Leibwache von Kaiser Diokletian und Maximian ernannt. Der Überlieferung zufolge hatte sich Sebastian als Hauptmann der Prätorianergarde am kaiserlichen Hof öffentlich zum Christentum bekannt und notleidenden Christen geholfen, woraufhin ihn Diokletian zum Tode verurteilte und von numidischen Bogenschützen erschießen ließ. Im Glauben, er sei tot, ließ man ihn danach liegen. Sebastian war jedoch nicht tot, sondern wurde von einer frommen Witwe, der hl. Irene, die ihn eigentlich für das Begräbnis vorbereiten wollte, gesundgepflegt. Nach seiner Genesung kehrte er zu Diokletian zurück und bekannte sich erneut zum Christentum. Diokletian befahl daraufhin, ihn mit Keulen im Circus zu erschlagen. Sebastians Leichnam warf man in die Cloaca Maxima, einen städtischen Abflussgraben in der Nähe des Tiber, aus dem er von Christen geborgen wurde, nachdem er ihnen im Traum den Ort seines Verbleibens gezeigt haben soll. Danach wurde er in der Sebastian-Katakombe beerdigt. Über seinem Grab wurde schon im 4. Jahrhundert die Kirche San Sebastiano fuori le mura errichtet.

Gedenktag

-

katholisch, protestantisch: 20. Januar (nichtgebotener Gedenktag im römischen Generalkalender und Gedenktag im evangelischen Namenkalender)

-

orthodox: 24. Oktober oder 18. Dezember

Der hl. Sebastian wird gegen die Pest, andere Seuchen sowie als Schutzpatron der Brunnen angerufen, da man seiner Fürbitte das schnelle Erlöschen der sogenannten Justinianischen Pest 680 in Rom zusprach. Sein Kult erwuchs vor allem seit dem Schwarzen Tod in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Außerdem ist er Patron der Sterbenden, Eisenhändler, Töpfer, Gärtner, Gerber, Bürstenbinder, der Polizisten in Deutschland und Italien, Soldaten und Schützenbruderschaften, Kriegsinvaliden, Büchsenmacher, Eisen- und Zinngießer, Steinmetze, Jäger, Leichenträger, Waldarbeiter und wird gegen die Feinde der Kirche angerufen.

Sebastianus ist einer der drei Schutzpatrone der Stadt Rom,

Der bedeutendste Sebastians-Wallfahrtsort im deutschen Sprachraum ist die ehemalige Abteikirche St. Sebastian im oberbayerischen Ebersberg, wo die Hirnschale des Heiligen in einem kostbaren spätmittelalterlichen Reliquiar aufbewahrt wird.

In der unterfränkischen Gemeinde Lengfurt wird alljährlich am Wochenende vor oder nach dem Sebastianstag ein Gelübde der Lengfurter Bürger gegenüber dem hl. Sebastian eingelöst. Dieses Gelübde soll auf das Pestjahr 1632 zurückgehen, wobei durch die Fürbitte an den Heiligen die Pest aus dem Ort verschwunden sein soll. Aufgrund dessen gelobten die Bürger, ihm jedes Jahr an seinem Festtag mit militärischen Ehren zu huldigen. Die festliche Begehung des Gedenktages lebte in Lengfurt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1866, wieder auf, als innerhalb eines Tages in Lengfurt zwei Todesfälle durch die Cholera zu beklagen waren. Man erinnerte sich der Vorfahren und der Hilfe des Heiligen und erneuerte feierlich das Gelübde, woraufhin die Cholera abklang. Die noch heute geltenden Statuten des Sebastiani-Vereins Lengfurt gehen auf diesen Zeitraum im 19. Jahrhundert zurück und seitdem wurde das Fest, mit Ausnahme der Zeit des Nationalsozialismus und der US-amerikanischen Okkupation in der Nachkriegszeit (ca. 1943–1950) jährlich von den Männern der Sebastianiwehr begangen. Die Nationalsozialisten verboten das Fest nicht nur aufgrund des evident christlichen Bezugs, sondern, ebenso wie die amerikanische Militärverwaltung, auch aufgrund des militärischen Habitus, der Marschmusik und der (vor 1945) auch noch scharfen Waffen. Der Höhepunkt des Festes ist das Fahnenschwenken auf dem Marktplatz am Sonntagmittag, bei dem der Fähnrich, einer der hohen Offiziere des Vereins, zu dem Lied „Über den Wellen“ (1868) von Juventino Rosas die geweihte Fahne innerhalb des von der heutzutage knapp 80 Mann starken Parade gebildeten Karrees zu Ehren des hl. Sebastian schwenkt.